濮荣强 余红英 曹玉娜

(芜湖职业技术学院信息工程系,安徽芜湖 241000)

摘 要:本文结合数字电路在通信技术专业课程应用的教学实例实践,对信息通信技术人才培养共同体面向工作过程、实现教、学、做、考一体化问题进行了认真研究,得出专业改革应该全面涵盖职业标准、持续提高专业建设服务产业发展能力的结论。

关键词:实践研究;信息通信技术;教学改革

中图分类号: TN710 文献标识码: A

一、引 言

目前高职院校努力以地方产业为依托、以服务地方经济为宗旨,培养出了大批合格的技能性人才,为地方经济的持续发展做出了巨大贡献。为进一步提高学生的专业实践能力和社会适应能力,高职院校应该不断进行专业教学改革,努力解决面向工作过程的人才培养模式存在的突出问题:企业与学校因运作规律、管理制度不同,使学校专业教学与企业技术实践存在着产学衔接的客观裂缝[1]。本文采用数字电路的K图为设计工具,对8PSK数字调制电路实现进行了较为详细的展开型实例实践,通过对数字电路在通信技术应用上的教、学、做、考一体化实践,产生了基于工作过程分阶段彼此衔接的实例实践教学环节;对信息通信技术人才培养共同体提出了从课程教学宽度X、专业建设深度Y、人才培养高度Z的联动出发,面向工作过程构建“专业素质课、专业基础课、专业技能课”的工学结合、双证融通的专业教学体系,让信息通信技术人才培养共同体的改革全面涵盖职业标准,持续提高专业建设服务产业发展的能力。

二、数字逻辑电路基本K图简介

K图就是由真值表按一定规则画出来的方块图,此规则特征就是使逻辑相邻的关系体现在几何位置上相邻,使得寻找“可以合并化简“的最小项工作变得很直观,由于K图中每小方块都表示了一个“最小项”,因此其就是最小项方块图;而8PSK数字调制电路属任意时刻的输出信号仅取决于该时刻的输入信号、而与信号作用前电路状态无关的组合逻辑电路;下面采用<<数字电路>>课程的K图为工具,对<<通信技术>>课程的8PSK数字调制逻辑电路实现进行实例实践的分析与设计。

三、8PSK数字调制逻辑电路的实现

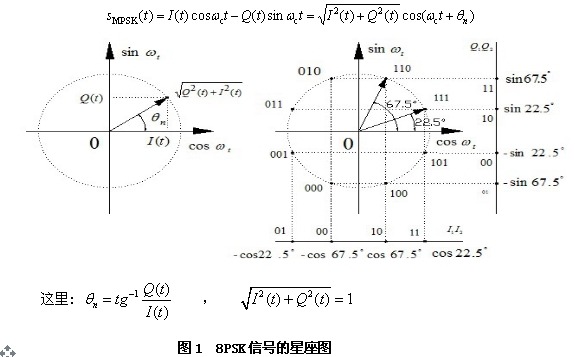

8PSK信号的特点是在单位圆周上均匀地分布着8个矢量端点如图1,以π/4体系为例,其数学表达式可写为[2]:

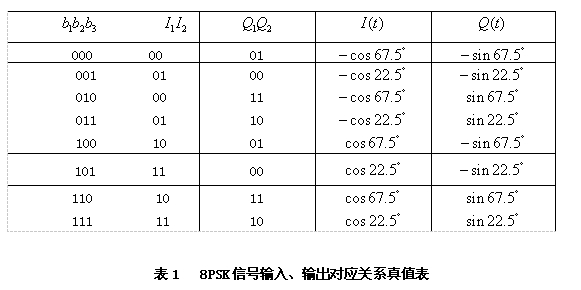

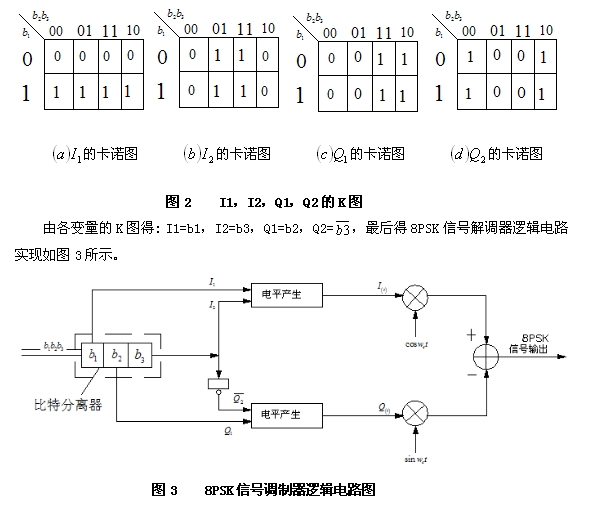

设计方法如下:按图1可得8PSK信号调制器输入与输出之间的对应关系真值表如表1,进一步可得I1,I2,Q1,Q2的卡诺图分别如图2中的(a)、(b)、(c)、(d)所示:

8PSK数字调制逻辑电路的实例实践实现过程:

(1) 按所要求的8PSK信号画出其矢量图如图1所示;

(2) 列出8PSK信号输入/输出真值表填出K图如图2所示, 得出其逻辑式与其电路框图;

(3) 图3的比特分离器为串/并转换器,经过比特分离器后,码率降为原来的1/3;

(4) 电平产生电路输入与输出按折叠二进制码确定,即它的最高位代表极性码,其余位则代表绝对值的大小。

M进制数字调制技术与二进制数字调制技术相比, 应该掌握它具有以下两个技术特征:

(1) 在波特率相同条件下, M进制数字调制系统的比特率是二进制的lbM倍;

(2) 在比特率相同条件下, M进制的码元宽度是二进制的lbM倍增加了码元的能量和减小码间串扰的影响。

四、面向工作过程的信息通信技术人才培养共同体

信息通信技术ICT是IT(信息业)与CT(通信业)两种服务的结合和交融,其不仅提供基于宽带通信网的信息传输与共享、而且还是通用的智能化处理工具。ICT作为向客户提供实现三网融合的IPTV、手机电视服务只是ICT的基础和前奏,今后通信业、电子信息产业、互联网、传媒业都将融合在ICT的范围内。

信息通信技术人才培养系列课程是为适应电子信息专业对通信技术知识要求而开设,包括计算机应用基础、数字电路、多媒体技术、计算机网络技术、移动通信技术、嵌入式系统应用开发等专业系列课程的教学与实践;内容包括系列专业课程教学、技术实践的产学合作、资源协作的共享支持、专业师资队伍的建设,全面培养学生的技术应用能力而提高今后的职业竞争力;建设目标应该将工学结合、双证融通的人才培养模式系统化地融入教学大纲和教学过程,从能力本位出发改革传统信息通信技术人才培养的教学模式,努力解决合作过程中企业缺乏动力的环境缺陷、提高企业对产学合作的认识度,让教学改革涵盖职业标准、提高专业建设服务产业发展能力、从而持续提高人才培养质量[3]。

自2001年开设《应用电子技术》专业建设、2005年立项为省级高职高专教改示范专业;通过任务引领型的项目驱动化教学与实践、设置基于专业课程而仿真工作环境的理论教学与平台实践,让实践工位面向工作过程仿真设计,对教学内容深入理解而掌握应用,实现了理论联系实际信息通信技术人才培养的教学改革。2008年《电气自动化特色专业》获得省级质量工程项目立项建设、2009年《电子技术应用型人才培养模式创新实验区》获得省级质量工程项目立项建设、2012年《产学合作“电子测控技术”创新实践基地》获得省级质量工程项目立项建设,实现了“教、学、做、考”一体化,基本完成了信息通信技术人才培养的专业内容建设。

(一)制定了有宽度X实践型教学大纲

基于通信技术教学对象和教学课时的实际情况,对于每部分内容,尽可能不作过深的数学要求,使学生能够在较短的课时内,对通信系统的接入、交换、传输三部分从总体能有较好地掌握,以达到知识广度和深度的较好折中。如对移动通信系统中的四种接续过程为:手机主叫、手机被叫、位置更新、切换过程的突出强调,在接续过程中使用的控制虚信道 BCCH、SCH、FCCH、AGCH、PCH、RACH、SDCCH、SACCH、FACCH的相互时序关系;1G移动通信采用FDMA频分多址特征,让无线蜂窝电话通讯信道独立传输语音通话服务,2G移动通信采用TDMA时分多址特征,在满足定时和同步的条件下,基站可以分别在各时隙中接收到各移动终端的信号而不混扰,同时基站发向多个移动终端的信号都按顺序安排在予定的时隙中传输,各移动终端只要在指定的时隙内接收,就能在合路信号中把发给它的信号区分并接收;3G移动通信采用CDMA码分多址特征,CDMA允许所有使用者同时使用全部频带且把其他使用者发出讯号视为杂讯,完全不必考虑到讯号碰撞问题。而实验教学由于硬件实验基本上都属于验证性的观察实验,学生通过实验观察、验证理论教学的正确性。但是这种实验教学最大的缺陷在于可变通性小,并且成本高、代价大、周期长,如要求学生在短时间内用硬件建立通信系统也是不现实的;因此拟通过计算机仿真System View或Matlab建立指导实验,培养学生掌握通信技术的实践方法。

(二)融入了有深度Y的特色专业建设

通过通信技术系列课程的学习使得学生了解通信技术发展概况、掌握通信系统基本工作原理与数学处理方法、加强对通信系统的分析与研究,尤其选择了优秀的通信技术本科教材如: 禹思敏<<通信原理>>(西安电子科技大学出版社,2007)、章坚武<<移动通信>>(西安电子科技大学出版社,2003)作为教学内容的参考与补充,细化了诸如《移动通信》课程教学里通过SAT与RF环回测量、比较门限值而实现无线信道交接控制的精彩技术, 信令、数据映射TDMA复帧时隙的格式化过程、蓝牙跳频技术的短距离数据传输实践;将个人电脑、手持设备如iPad、智能手机等终端以无线方式连接,通过把有线网络信号通过无线路由器转换成无线Wi-Fi信号,可以不受布线条件的限制应用。

鉴专业教师通过融入产学合作的研究项目、发表了系列CSCD期刊库的专业研究论文,特色专业建设过程实施的国家级、省级技能大赛业绩突出;2008年教学研究项目《应用电子技术示范专业建设成果》获安徽省级教学成果二等奖、2010年教学研究项目《高职电气自动化技术专业实验实训教学改革与实践》获安徽省教学成果二等奖、2012年教学研究项目《以赛促学、以赛促教、以赛促管,创新人才培养模式》获安徽省教学成果特等奖[4]。

(三)优化了有高度Z的技术培养平台

作为省级《电子技术应用型人才培养模式创新实验区》建设基地,为使学生尽早熟悉产学工作流程、提高学生的实践动手能力,与芜湖比翼鸟航空技术有限公司合作共建了院内开放式电子测控实验室,面向全院全天候开放实践基地,通过器件功能拓展实践、训练学生基本操作技能,通过专业综合应用实践、训练学生提高认识能力,通过企业项目开发实践、培养学生技术创新能力。

院内开放实践基地加强了学生实践技能、教学与实践紧密结合、培养学生的灵感与创意, 努力实现了素质与能力的有机统一,现已成为“教、学、做” 一体化示范型产学合作实验平台。通过专业改革培养了较为出色的人才, 先后获全国大学生电子设计大赛一等奖、在全国与全省职院校竞技大赛、全国信息技术竞技大赛也屡获优秀成绩,大大缩短了优秀学生与专业工作无缝对接的适应时间、贮备了可接续的企业技术力量,也提高了学院教师的专业理论与实践水平。2012年《产学合作“电子测控技术”创新实践基地》获得省级质量工程项目立项建设,充分显示了面向工作过程的平台建设在促进培养专业人才共同体突出作用[5]。

五、总结

高职教育以培养学生的职业水平和可持续发展能力为主,是以面向社会服务为宗旨、让市场满意的应用技能型教育;因此信息通信技术人才培养共同体如何促进学生职业技能培养、探索产学无缝衔接的技能性人才培养模式显得尤为迫切。

本文通过《数字电路》在《通信技术》应用的实例实践,提出信息通信技术人才培养共同体应该突破以学科为体系的基础课、专业基础课、专业课的传统模式,鼓励教师努力寻找有效的课程改革内容、动态地落实课程改革内容,让面向工作过程的专业改革涵盖职业标准,努力构建专业素质课、专业基础课、专业技能课的互动环节,尽早地进入工作过程,促进他们从学习者到工作者的角色转换。 信息通信技术人才培养共同体的师资队伍建设应该真正实现产学合作定单化、课程学习工作化、考证内容课程化、平台实践长效化,培养学生自主学习、联想学习, 促进技能型人才培养水平的全面提高。

信息通信技术人才培养共同体应该继续重视专业理论研究指导教学实践改革,努力把握技能大赛教学改革平台,让技能大赛作为课程专业内涵发展的助推器,有效推进课程教学改革;“以赛促学”帮助学生掌握高超的专业技能、“以赛促教”通过大赛,加强专业设置、师资培养、课程改革、实训开发教学环节改革、“以赛促管”提高参加技能大赛与人才培养改革在机制上协调发展的创新能力,通过指导各类技能大赛项目,增长见识、加强交流、展示自我,促进了内涵建设,深化“工学结合、以赛促改、顶岗实习”人才培养模式改革。

参考文献

[1] 李新荣.地方高校社会服务的特点及其实现策略[J].社会科学战线,2007(3):63-64.

[2] 禹思敏 .通信原理[M]. 西安:西安电子科技大学出版社,2007:102-106.

[3] 陈昊 ,陆佳芳 .基于工作过程课程改革管理中的有效领导行为[J].

中国职业技术教育,2012(18):75—77.

[4] 安徽高教网 .关于2012年安徽省省级质量工程项目评审结果的公示 [EB/OL].

http://www.ahgj.gov.cn

[5 ]濮荣强,曹玉娜,余红英,华中堂 .地方高职院校产学研融合发展的研究[J].

职业教育研究,2012(7):157—158