胡定淦

(安徽三联学院外语学院,安徽合肥 230601)

摘要:学校培养人才要把好市场这个脉搏,切合市场实际需求,有必要进行市场调研。日语专业应研究日本在华投资和在皖投资状况,研究投资环境与人才需求的关系以及市场需要的日语人才规格,有的放矢地根据办学定位培养受市场欢迎的应用型日语人才,更好地为地方经济服务。

关键词:日本民间投资;在华投资;在皖投资环境;人才需求

我校日语专业办学走过了17年的历程,亟需重新做市场调研,以便更好地了解市场对人才需求情况,有针对性地指导学生就业,做好服务工作。

一、日本民间企业在华投资概况

中国政府1984年底开放14个沿海城市的经济改革举措吸引了国际热钱的流入,日本民间商贸等经济组织也自此正式开始对我国进行投资。当时以进出口商贸业态为主,兼带家电类电器、电机服务业。投资的中心主要以香港为据点,布点在华南地区及与日本有很深历史渊源的大连地区。

1992年小平同志南巡讲话以后我国加快了改革开放的步伐,日本对中国的投资也随之扩大了规模,其中还有一个重要的诱因是1995年日元升值达到了高峰,受此影响日本出口贸易额逐年下降,亟需拓展海外市场。这个时期,日本的办公设备厂家,及在台湾的电脑组装日企厂家和零部件生产厂家,几乎跑步进入了华南珠三角地区,使该地区迅速成为世界上最强的电子产业集聚地。

爆发于1997年的亚洲金融危机曾一度使日本对我国的投资速度减缓,但在2000年后我国加入WTO世贸组织,进一步改善了投资环境,日本以市场开拓为目的的制造业,对华东长三角这一中国最有购买力的地区急剧增加了的投资。

日本对中国投资从行业来看,80年代以家用电器、服务业为多。90年代以电机、商业、服务业、不动产为多。2002年以后,日本对一般电机的投资一度停滞。二十世纪初期日本的机械制造业、化工、金属等行业也因其日元持续升值、在国内的生产成本过高,目光逐渐转移到了中国,日本的投资也涉及到了生产设备和原材料领域。由于中国汽车行业电机占有大半江山,因此垂涎于这块蛋糕的世界各大公司为与其他厂家争夺市场占有率纷纷进行设备投资,日本竞争中国的轿车市场份额的意识也空前高涨,对汽车发动机类电机投资出现了一个高潮,为了在竞争中取胜,日本各大汽车厂家都最大限度地增资投入高性能车辆的生产项目,华南地区的日企汽车产业链在很短的期间内形成了态势。

除保持大量对汽车行业的投资以外,机械制造业、化工、金属、生产设备、原材料等方面的投资一直延续。日本民间企业近三年对中国的电机和汽车制造业的投资因国产化比例不断提高而逐渐减少,开始向金融、包装、运输、仓储、商品流通等非制造业增加投资。

二、日本民间企业在华投资的区位选择分析

根据中国社科院统计的有关数据表明,日本欲投资中国大陆,其考虑的区位因素占其投资决策的58%,其他因素依次为社会消费品另售总额,GOP总量、资金配套能力、各地电力消耗量、工业企业数,邮电业务总量,第三产业从业人员数,高校学生数等。以上这些因素最能反映该地区的经济发展水平。其中邮电业务总量,第三产业从业人数,社会消费品另售总额,国有企业比重等因素则较能反映该地区的市场化程度,综合反映了一个地区投资环境的重要指标。其他还有该地区外贸的依存度以及实际外商直接投资金额,这两项指标集中反映了该地区的对外开放水平。

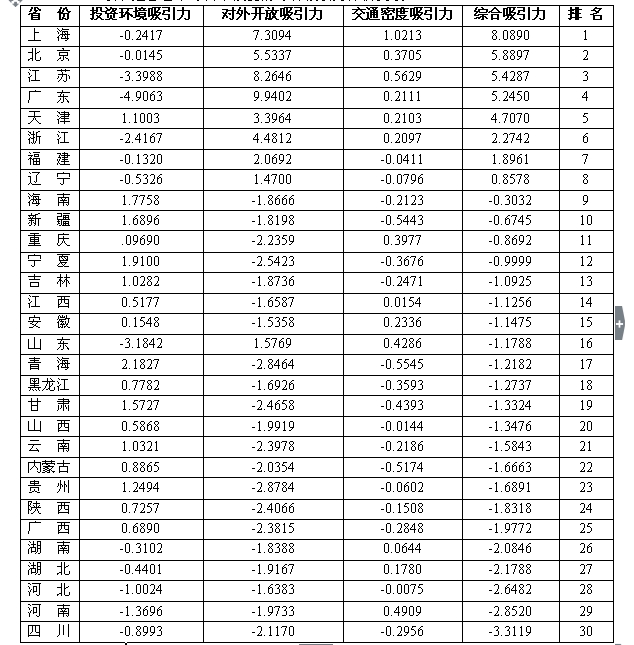

各省市对日本投资的综合吸引力分析列表

据商务部的统计,截止2011年底我国东部沿海地区设立的日商投资企业数、合同外资金金额、实际投入外资金额,此三项在全国吸收的日资总量中的比重依次为91.78%,92.87%,96.29%。吸引日本对华投资的主要区域为长三角,珠三角和环渤海经济开发区。以上三个重点区域的投资环境差距,也表现在吸引日本投资数量上的差异。

长三角地区是日本投资中国的首选地区属于第一阵营,根据日本《海外进出口企业总揽》的统计,日本目前在中国大陆各地的投资企业数量,上海占20.83%,江苏占14.67%,浙江占6.87%,三地合计42.37%。长三角地区既能快捷地与国际市场沟通,又能便捷的联系中国南北方和中西部地区。上海周边地区交通物流的基础设施较为完善,内陆营运成本较低,出口非常方便。对于新进的日资企业而言,在长三角地区能够迅速的建立自己的经营和营销网络。长三角地区有着日本人较为熟悉的历史背景和人文环境。有助于日本企业尽快适应本地的经营环境和市场。

珠三角地区和环渤海经济开发区属于第二阵营。广东、福建、北京、天津、辽宁、山东等省对日商的综合吸引力中,对外开放吸引力是最高的,交通密度吸引力次之。投资环境吸引力最低。对于珠三角而言,临近港澳的便捷是该区域的核心优势,同时该区域的产业配套,交通发达,对以外销为主的日本中小企业有一定的吸引力,随着该区域的经济发展,劳动力成本上升,一些劳动密集型产业逐步向内陆省份转移。

环渤海经济开发区在日本对华投资的区位选择中地位比较特殊,由于该区域地理位置距离日本较近,又是沿海地区,交通成本低,所以这一地区是早期日本对华投资的集聚区域。近年来有再次成为日本对华投资热点区域的趋势,其主要原因是该区域为东北、华北、华东地区的结合部。随着日本对华投资战略的变化,日商对于站稳渤海地区,进而对东北、华北、西北等市场扩张有更多的期待。此外,京津地区等高等院校较为集中,人才资源雄厚,对技术投入较高的企业有很大的吸引力。

安徽、海南、新疆、重庆、宁夏、吉林、江苏、青海、黑龙江、甘肃、山西、云南、内蒙古、贵州、广西、陕西等部分中西部地区属于第三阵营。这些省市在对日本的综合吸引力方面,投资环境这一点最强。交通密度次之,对外开放方面的吸引力最弱。故此日本对这些地区的投资多以利用当地资源和占领当地市场为主。如日本利用陕西省的教育科研实力和人才优势发展电子制造业,利用内蒙古发达的畜牧业发展牲畜饲养的牧业,利用新疆葡萄生长的自然优势发展酿酒业,利用银川的有色金属资源发展镁冶炼产业等,均是看中了当地的投资环境。

湖南、湖北、河南、河北、四川等中部地区属于第四阵营。这些省市在对日商的综合吸引力中,交通密度的吸引力最高,投资环境次之,对外开放方面最低。由于东部沿海地区市场竞争激烈,部分在东部沿海地区失去了发展空间的日本中小企业,会把目光集中到一些产业配套比较完备,交通条件优越的内陆地区,如河南郑州、湖北武汉等具有交通枢纽地位的内陆省市。同时内陆城市强大的消费市场,较低的开发成本和劳动力成本也是吸引日资劳动密集型企业和服务型企业的重要因素。

三、安徽合肥的投资环境与区域经济

我省是农业大省,粗放的生产方式很落后的农业技术急需要新的生产方式、先进技术、新品种的接替。第三产业的服务业(现代服务业)的触角远没有伸延到城市生活的方方面面,形成产业链,缓解失业率高等很多问题。安徽省能否率先整合原有的机构,或在政策上予以扶持,利用民间力量构建真正的诸如国外的“软银”、“咨询公司”、“企业家协会”这样的平台。建立一些专项扶持基金,在融资、税收等方面给一些相关优惠鼓励政策。为我省的持续发展增添后劲,是我们面临的一个课题。

1,合肥的投资环境。

合肥是中国发展最快城市之一,“十一五”以来,GDP、规模以上工业增加值、地方财政收入、固定资产投资等主要经济指标年均增速位居全国省会城市前茅。世界著名杂志《经济学人》发布世界增长最快都市经济体,按实际人均GDP计算,合肥排名全球第一;按就业计算,排名全球第二。先后被评为中国投资环境50优城市、中国城市整体竞争力和成长竞争力30强、中国最具幸福感城市,还被列为未来10年中国最具发展潜力的城市,其中合肥的社会公平竞争力指数在全国城市中排在第一位。《日本大和证券》将合肥列为日资企业对中国大陆投资的首选城市。

合肥是全国重要的区域性综合交通枢纽。公路已形成“一环七射”高速公路网,铁路四通八达,已建成多条城际高铁,未来几年将有10条高速铁路和电气化铁路交汇于此。航空方面,合肥新桥国际机场为4E级、设计年吞吐量达2300万人次。水运:2000吨级货轮可从合肥经巢湖、裕溪河通江达海。合肥港综合码头二期工程竣工后,年吞吐能力将超过50万标箱。合肥已与长三角地区海关实行跨关区“属地报关、口岸验放”一体化通关。

2,产业基础雄厚

2012年,合肥规模以上工业企业完成总产值6600亿元,增加值1653.54亿元,同比增长17.4%,已形成了汽车及零部件、装备制造、家电、新型平板显示、新能源、食品及农副产品深加等六大工业主导产业。合肥是中国“加工贸易梯度转移重点承接地”、“国家级汽车及零部件出口基地”、“中国家电产业基地”、“国家级动漫产业发展基地”、“电子信息国家高技术产业基地”、“国家公共安全信息技术特色产业基地”、“中国服务外包基地城市”、“金太阳工程示范区”。

目前汽车及零部件产业拥有规模以上汽车整车及改装车生产企业10家,汽车零部件企业300多家,2012年汽车产业产值673.8亿元,江淮、安凯、长安等汽车产量达50.9万辆,综合产能位居全国前列。装备制造业拥有日立建机、合力叉车、熔安动力、佳通轮胎、大陆马牌轮胎等知名企业,是全国最大的挖掘机、叉车、轮胎生产基地之一,重装变压器、锻压装备生产位于全国前列。2012年规模以上装备制造业总产值1058.13亿元。家电产业成为全国规模最大的“家电之都”。2012年家电业总产值达1309元,其中电冰箱、空调、彩电、洗衣机等“四大件”产量超过6000万台套,位居全国第一。拥有海尔、美的、格力、三洋、荣事达等10多家国内外知名家电企业和500余家配套企业。食品及农副产品深加工产业拥有伊利乳业、蒙牛、燕之坊、中粮粮油、娃哈哈、洽洽食品等一批全国著名的农业产业化龙头企业,成为全国重要的食品及农产品加工产业基地。2012年规模以上食品及农副产品深加工企业总产值577.48亿元。新型平板显示产业有总投资175亿元的京东方,其6代线已于2010年9月成功投产,实现了中国大陆32英寸以上液晶显示屏国产化的重大突破。鑫昊PDP、住友化学和法液空、友达等一批项目陆续落户,新型平板显示产业的上下游产业链正在形成。以晶澳太阳能、海润、彩虹光伏玻璃、阳光电源、美国3M等企业和项目为龙头的太阳能光伏产业链等新能源产业正在形成。

3,政府服务高效,投资导向明确。

深入推进政府效能建设,对行政审批项目进行了5轮清理,由原先700多项减少为220项行政许可和91项非许可审批项目,并全部进入市行政服务中心集中办理,推出“并联审批制”、“超时默认制”、“缺席默认制”、“全程代办制”等一系列举措,先后被评为“全国投资环境50优城市”、“全国十大经商成本最低城市”。出台支持新型工业化、现代服务业、自主创新、现代农业、文化产业发展的五大政策体系,对重大项目进行一事一议,量身打造个性化支持政策。

“十二五”期间,合肥市坚持以战略性新兴产业为先导,以先进制造业和现代服务业为支撑,以现代农业为基础,加快构建现代产业体系,不断做大经济总量,转变经济发展方式。

政府投资导向明确,首先拟打造千亿元级产业。打造新型平板显示、新能源、家用电器3个两千亿元级产业和汽车及零部件、装备制造、食品及农产品加工、电子信息4个千亿元级产业。其次打造战略性新兴产业:电子信息、新能源、新能源汽车、新材料、节能环保、高端装备制造、生物、公共安全等产业。

四、日本企业在皖投资概况及日语人才需求特点

通过以上调研可知,合肥投资环境良好,区域经济优势明显,这些均对日企产生了极强的投资吸引力。据不完全统计,截止2012年在华以各种形式投资的日本民间企业接近于2万4千家,雇用本土职工近千万人,两国贸易额达到三千五百亿美元。虽然,近两年中国国内生产成本上升,中日之间摩擦不断,有个别小微家族式企业撤资,但并未影响已经投资的大中型日企数量的保有量,影响到的仅是日本民间企业进一步扩大投资的步伐。

随着日本企业大量来华投资,生活、文化、各种社会层面需求逐步显现,日本的现代服务业正通过各种途径进入我国的市场。安徽情况也如此。日本对于内陆省份的安徽省投资呈上升趋势。

1,日本企业在合肥投资概况

作为安徽省省会城市的合肥市最靠近东部沿海地区,也是长三角经济协调会会员城市、皖江城市带承接产业转移示范区的核心城市,符合日本投资第一阵营的条件。又因为安徽属于中西部地区,满足日本投资第三阵营的条件。以跨两大阵营的合肥为圆心,半径500公里的范围,覆盖中国东中部地区最发达的7省1市、5亿人口,无论是消费还是投资,无论是城市建设还是产业发展,都是巨大的市场,孕育着巨大发展机遇,先后吸引了来自58个国家和地区的近3000家企业在合肥投资发展,经贸往来涉及180多个国家(地区)。境外44家世界500强企业前来投资。如麦德龙、江森自控、日立、三洋、三菱商事、三菱电机、联合利华、ABB、可口可乐、伟世通、大陆轮胎、住友化学、法液空、家乐福、沃尔玛、乐购、丸红、韩国乐天、美国3M、丰田通商、威胜利、麦当劳、普莱克斯、东海橡胶、爱依斯、爱思开、百安居、三井物产、UPS、和记黄埔等。其中日本企业为11家,占25%。

随着国家对中部地区发展规划指导和导向性政策鼓励,近年来我省运输铁路、客运高铁及动车等迎来了重大建设期,交通物流环境与条件不断得到改善,而相对浙江、江苏劳动成本低廉,充满投资吸引力。同时省内区域经济的发展速度加快,吸引了日本企业纷纷来皖投资建厂。基此,我们课题组对于国内尤其安徽省内日资企业的投资情况做了较深入的市场调查研究,走访了大量的日本在皖企业,尤其是在合肥市高新区、经济开发区的日资企业。在安徽投资最成功的案例有日立建机和日本三洋。日立建机初期利用国内矿山机械企业的国内营销网络,在安徽合肥从合资到独资,很快占据了国内挖掘机行业的半壁江山。日本三洋也经过合资到独资,一直保有较高市场占有率,并成功在股票市场上市。

2011年安徽对日贸易额为27亿9千8百16万美元;2012年至9月份的统计为29亿美元。目前安徽境内500万美元以上规模各种形式的投资企业有168家,因用工成本、市场等原因,据统计这几年日企对我省投资以年均20%的速度递增。

2,市场对日语人才的需求特点

通过大量市场调研和走访,我们发现近年来日语人才的需求也随着日企在合肥投资的走向发生了很大变化,呈现如下特点:

(1)合肥本地对于日语专业人才需求量激增,很多日本企业普遍反映日语专业人才紧缺,人才招聘中可选择性较少。过去日语专业人才单向流入江浙一带的情况已经发生根本性扭转。因此,日语专业的人才培养可有效地为地方经济服务,促进日企尽快融入并适应本地经济。

(2)社会对日语人才需求日趋多样化,主要可概括为以下几类:日语教师、日语翻译、日语IT行业、技术人才、日企管理助理或文员、中日商贸销售、日语电子商务外包等。

(3)很多日本企业、涉日单位和部门急需一大批能够在一线工作的日语应用型人才,这样既懂技术又会管理的日语人才很难寻觅。

(4)跨文化交际活动对日语人才的文化知识、文化能力提出新的要求。很多同学即使拿到了一些日语能力证书,但对日企文化和礼仪,商贸用语了解并不深入。

鉴于以上分析,我们认为在人才培养方案中应更重视“应用型”的人才定位,并据此有重点地进行课程实践性改革,加强社会实践指导,除了要求学生掌握好日语的听说类基本知识和能力,同时要帮助学生在课内课外涉足与日企相关的管理知识,包括商贸、电子商务、计算机运用等,成为符合企业要求受欢迎日语人才。

五、结论

作为东亚经贸框架安排的重要组成部分,中日韩三国均为全球重要经济体,互为重要的贸易投资伙伴。2011年,三国经济总量达14万亿美元,约占全球的1/5,占亚洲GDP的70%,而中日韩三国间贸易额仅占三国对外贸易总额的11%左右,仍然有较大的提升空间。尤其是日本资源匮乏,这种经济结构注定其依赖于能源进口的国家,其出口需要确保这样的市场,和中国以及韩国建立贸易伙伴关系是其必然选择。因此,尽管中日关系因为钓鱼岛事件处于敏感时期,但日本在华投资以及在皖投资未现衰退迹象,这表明日本企业家对之前的投资是肯定的,对投资前景依然看好,受日本右倾政治家的影响很小。

我们应该抓住安徽经济发展和日企规模性投资的历史机遇,深入了解就业途径,疏通就业渠道,研究和了解投资本地的这些日企亟需什么样的应用型人才,培养更多更好的适合市场需求的应用型日语人才,更好地为地方经济服务。