中国对外贸易发展战略实施与评价

王 力,郑成杰,沈蒙蒙

(安徽三联学院经济法政系,安徽合肥,230601)

摘要:文章分析了1949年新中国成立以来,特别是改革开放以来中国对外贸易发展战略实施轨迹,体现出由进口替代向出口导向战略的转变。在出口导向战略实施下,中国对外贸易所取得的若干成果以及存在的负面影响,进而提出在贸易大国现实条件下,需要修正中国外贸发展战略以实现由贸易大国向贸易强国的转型。

关键词:对外贸易战略;进口替代战略;出口导向战略

中图分类号:F752.0 文献标识码:A

Implementation and Evaluation on China’s Foreign Trade Development Strategy

Wang Li,Zheng Chengjie,Shen Mengmeng

(Economics and Law Department of Anhui Sanlian University, Hefei 230601)

Abstract: This paper analyzes foreign trade development strategy implementation path in China since 1949, especially since the reform and opening up. The strategy has changed from import substitution to export-oriented. In the implementation of the strategy of export orientation, some achievements was made and some negative influence need to be solved. in such circumstances, it is necessary to revise China’s foreign trade strategy in order to realize the transformation from the great nation of trade to powerful nation of trade.

Key words: foreign trade strategy; import substitution strategy; export-oriented strategy

对外一、中国对外贸易发展战略的实施

对外对外贸易发展战略是一个国家国民经济整体发展战略的组成部分,它是在国民经济总体发展战略的指导下,对一定时期内的对外贸易发展方向、结构、目标以及所采取的相应措施所作的战略性决策,是一定时期内一国发展对外贸易的指导思想[1]。顺应国内外经济发展趋势的贸易发展战略不仅能带动一国经济,还能提升出口商品结构、扩大世界市场份额、促进产业升级,为一国在新的国际贸易分工体系中占领产业和技术的制高点打下良好的基础。

对外顺应我国对外贸易发展历史轨迹,可以以20世纪70年代为界限,将我国对外贸易发展战略分为两个阶段:

对外(一)进口替代战略(1949年~1978年)

对外进口替代战略,就是通过建立和发展本国制造业和其他工业,替代过去的制成品进口,以带动经济增长,实现工业化,纠正贸易逆差,平衡国际收支。建国之初,为摆脱经济制度中的殖民主义色彩和实现经济发展的独立自主,同时也为应对国际资本主义国家对新生社会主义国家经济封锁及外汇紧缺的窘境。中国工业化道路不得不需要依靠自身力量,自力更生。在没有理论和实践借鉴下,选择了进口替代战略。

对外在外贸政策上,国家建立了集外贸经营和管理为一体、政企不分、统负盈亏的外贸管理体制,中央以指令性计划直接管理少数专业外贸公司进行进出口业务。此时外贸主要目标是为互通有无、调剂余缺,并力求进出口贸易总体上平衡。

对外进口替代战略实施后果,一方面造成资本密集型产品在国际市场上没有比较优势,难以实现具有国际竞争力的水平;另一方面,这些工业的扶持耗费了大量原本稀缺的要素,特别是资金,进而对消费品生产产生挤出,为弥补资本密集型工业资金周转,国家又压低农业和原料供应部门价格,为重工业发展积累资金。其结果出现了遭遇发展瓶颈的轻工业和生产资料浪费严重的重工业同时并存的现象。同时,这种战略下也要求劳动要素收入,即工资被人为的压得很低,加之重工业体系下对劳动力的进入壁垒,劳动力显得更为过剩。

对外综上,进口替代战略在中国的实施带来了过剩的劳动力、严重短缺的资本和消费品,其对国民经济的发展造成了较大阻碍。1979年后,改革开放的实施,中国逐步放弃进口替代战略,逐步转向实施出口导向战略。

对外(二)出口导向战略(1979年~现在)

对外出口导向战略,就是使本国的工业生产面向世界市场,并以制成品和半制成品出口逐步替代过去的初级产品出口。20世纪70年代末,中国外贸指导思想发生了变化,强调要充分利用国外资金、技术、市场,促进中国经济发展;同时,“亚洲四小龙”的发展经验给予了中国许多启示,中国开始由进口替代战略向出口导向战略的过渡。但出口导向战略也有几个不同发展阶段。

对外1.进口替代与“边际”出口导向阶段(1979年~1983年)

对外在这一阶段,中国在一定程度上放弃了传统的进口替代战略,开始重视国际市场,并运用世界市场的价格来选择产品的市场,但这种鼓励措施还只是“边际”意义上的,主要在沿海的广东和福建两省设立经济特区来吸引外国企业,鼓励在这些区域进行劳动密集型产品出口加工。在政策措施上主要是允许部分地方的外资公司留存一定比例的出口创汇,开办外汇调剂市场与额度借贷业务,形成高于官方汇率的调剂汇率,以促使企业逐步转向国际市场。但从全国范围内来看,由于计划经济的影响仍然比较大,贸易计划和汇率高估使出口倾向仍然十分强烈,实施出口导向战略的布局较窄,仅限于特区。

对外2.以出口导向抵消进口替代阶段(1984年~1990年)

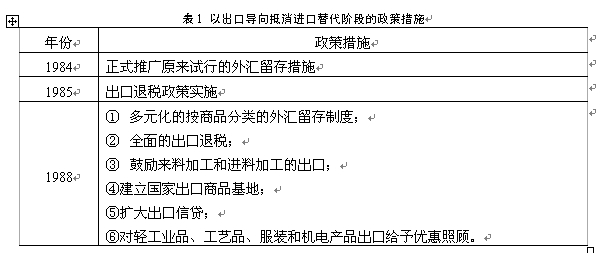

对外这一时期,出口导向战略相较于前期“边际”导向战略更为松弛。表现为:见表1。但是,此时中国并没有取消进口限制和汇率贬值来扩大出口的若干政策。比如1984年-1985年恢复进口许可证制度,并对进口品征收“滑动关税”性质的“进口调节税”;80年代中后期高通货膨胀率存在使得人民币汇率被明显高估,挫伤了出口企业的积极性。这一时期虽然强调出口导向对进口替代的抵消,但力度上弱于原已存在的进口替代,故这一时期的抵消是部分的。

表1 以出口导向抵消进口替代阶段的政策措施

对外3.出口促进与边际贸易自由化阶段(1991年~1993年)

对外邓小平南方谈话以后,中国开始大规模地推进市场化进程。这一时期在对外贸易领域中最突出的特点是对进口贸易体制的改革。比如连续降低关税平均水平、取消进口调节税、削减进口计划配额和许可证、宣布取消进口替代清单并不再制定这样的措施。如此,此时中国的贸易战略开始转向进口自由化与出口导向相结合时期,但这段时期贸易自由化仍然停留在“边际”的意义。虽然政府从1991年完全废止了出口补贴,但为了避免出现80年代末期那样的出口经营秩序混乱状况,政府仍然加强了对出口资源品的数量限制,对中间品和资本品的实际保护程度仍然很高。

对外4.贸易逐步自由化阶段(1994年~2001年)

对外为适应加入WTO的需要,中国的贸易战略进入了贸易自由化时期。除了连续对关税和非关税壁垒进行大幅削减外,多年实施的外汇管制被经常项目下的自由兑换所取代。同时,过去以保护“幼稚工业”目标下的进口替代战略,带来了经济体制僵化、技术革新动力不足以及“寻租”问题等一系列负面后果。入世使中国失去了以往通过保护发展国内工业的合法保障。在这样背景下,中国实施的贸易战略逐渐自由和“中性”化。

对外5. 有管理的贸易自由化阶段(2002年~现在)

对外加入WTO后,中国在市场准入、国内措施、外资待遇、服务贸易等各个领域均较好地履行了自身的承诺和义务,得到了WTO、世界银行等国际组织的高度评价和赞扬。这一阶段的最明显特征就是,中国的贸易政策体系改革已经在许多方面与国际贸易体制接轨,政策变化的动力由单纯的内生或者外生转变为内外协调。

对外二、中国出口导向战略实施成果

对外改革开放以来,中国对外贸易额取得了飞速的发展(见表2),特别是通过大力引进外资发展出口导向型对外贸易战略取得了极大的成功,以至成为世界上名副其实的贸易大国。据中华人民共和国海关统计,改革开放开始的1978年,中国对外贸易额仅206.4亿美元(其中出口97.5亿美元,进口108.9亿美元),在世界贸易格局中无足轻重;10年后的1988年则首次超过1000亿美元大关,达到1027.8亿美元。人民币由双轨制转变为单轨制的1997年对外贸易额超过3000亿美元,2004年则超过10000亿美元大关,达到11545.6亿美元, 2007年突破20000亿美元; 2011年,中国对外贸易进出口总额更是突破30000亿美元大关,达到36418.6亿美元;2012年,外贸进出口总额达36418.6亿美元。

表2 1978年~2012年主要年份中国对外贸易进出口额(单位:亿美元)

数据来源:中华人民共和国国家统计局网站,http://www.stats.gov.cn。

对外中国对外贸易战略实施的成果可以概括为以几点:

对外(一)已成为贸易大国

对外改革开放30多年以来,中国对外贸易一直保持高速增长。1978-2011年,中国进出口总额扩大了187.34倍,远远超过同期GDP的增长速度。2011年中国进出口总额已经上升为世界第2位,仅次于美国,中国成为全球第一出口大国和进口第二大国[2],而1978年中国在世界排名仅为32位。2012年全年进出口额为38667.6亿美元,GDP为8.26万亿美元,进出口占GDP总额的比率为46.81%。

伴随着对外贸易量的扩大,中国的对外贸易依存度也在显著上升。1979年中国的对外贸易依存度仅为11.3%,2012年为46.81%,增加了将近4.14倍。从国际比较来看,中国的对外贸易依存度明显高于一些发达国家(如美国、日本等)和发展中国家(如巴西、印度等)。另一方面,从国际贸易收支来看,20世纪80年代中国对外贸易基本上一直处于逆差状态,而进入90年代以后除个别年份外,对外贸易一直保持着顺差状态。

对外(二)工业制成品成为主要出口商品

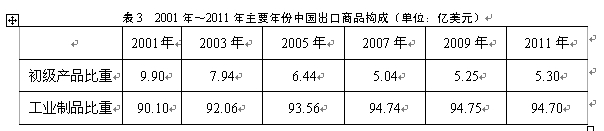

改革开放30多年来高速的对外贸易增长,使得中国出口商品中工业品的比例出现显著的上升,20世纪80年代,中国初级产品的出口占整个商品出口的比率高达50%以上,而进入到20世纪90年代,纺织、机械及运输设备等工业制成品的份额迅速上升占据着出口商品的主导地位。1990年工业制成品出口所占的比例已经达到74.8%,其中,高技术产品出口比例为20.2%。进入21世纪,工业制成品已经成为对外出口的绝对主体。

对外表3 2001年~2011年主要年份中国出口商品构成(单位:亿美元)

对外数据来源:中华人民共和国国家统计局:http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/。

对外从表3可以看出,近年来工业制成品仍然保持着高速增长的趋势。2001年工业制成品的出口额为2398.02亿美元,占整个对外出口的90.1%,此后比重不断均在90%以上,2011年,工业制成品出口额达17978.36亿美元,在出口额中所占有的比重达94.70%。

对外(三)美国、欧盟及东亚成为主要对外贸易市场

对外从中国贸易的地理方向来看,与20世纪80年代相比,今天的主要市场已经发生了比较大的变化。

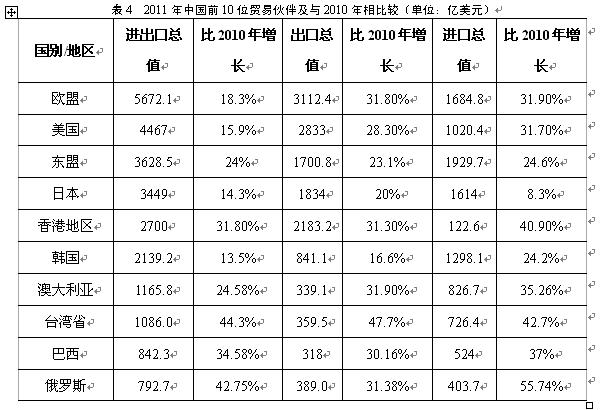

对外从贸易总额来看(见表4),欧盟已经成为是中国的最大贸易伙伴(原来是日本),2011年欧盟和中国的贸易达到5672.1亿美元,接下来依次为美国、东盟、日本、香港地区、韩国、台湾省、巴西和俄罗斯,上述10个国家和地区占中国对外贸易总额的71.23%。另外,中国与亚洲国家和地区的贸易占全体贸易52.26%左右。上述数据反映了中国的贸易伙伴比较集中,与中南美、中东、非洲、东欧等国家和地区的贸易还停留在较低的水平。

表4 2011年中国前10位贸易伙伴及与2010年相比较(单位:亿美元)

数据来源: 中华人民共和国国家统计局:http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/。

对外(四)长江三角洲和珠江三角洲成为主要对外贸易区域

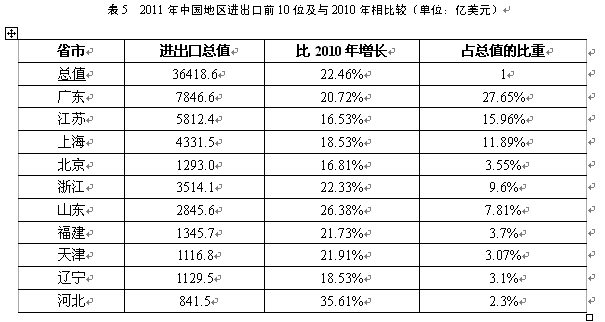

对外改革开放初期,我国率先在沿海地区实现了对外开放,并对沿海区域实现了一系列优惠措施,而沿海区域再有面临市场的地理优势,在引进外资上一直走在全国的前列,见表5。据统计,85%以上的投资集中在沿海10个省(市、自治区)的城市中,特别是邻接香港的珠江三角洲和上海周边的长江三角洲已经成为中国产业密集程度最高的两大地区,同时也是接受外资的主要区域,集中了全国60%以上的外资都集中在这两个地区。产业尤其是外资企业的高度集中,使得这两个地区成为中国对外贸易的前沿地区。

表5 2011年中国地区进出口前10位及与2010年相比较(单位:亿美元)

数据来源: 中华人民共和国国家统计局:http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/。

对外2011年,按境内目的地和货源地分货物的进出口总额分类,位于长三角的上海、江苏和浙江进出口总额分别达到4331.5亿美元、5812.4亿美元和3514.1亿美元,分别比2010年增长18.53%、16.53%和22.33%。位于珠江三角洲的广东省进出口总额10067.9亿美元,增长20.72%。长江三角洲地区三省市与珠三角合计进出口总额达23725.9亿美元,占全国货物进出口总额65%。如果再加上环渤海地区进出口总额5062.8亿美元,则上述三大经济圈的对外贸易额占到全国对外贸易总额的80%。尽管近几年中西部的改革开放步伐在不断加快,进出口一直保持较高的增长速度,但是20世纪80年代形成的外资、外资集中于沿海地区的格局并没有改变。

对外三、中国出口导向战略带来的负面影响

对外前述中国出口导向战略带来了外贸的持续迅速增长,为中国制造业开辟了广阔的海外市场,提供了资本、技术、管理知识来源、创造了数以亿计的就业岗位,充足的外贸顺差使中国成功地摆脱了困扰绝大多数发展中国家资本、外汇“双缺口”的局面,较为成功的抵御了两次金融风暴侵扰。但是,中国出口导向战略的实施,不可否认的是,带来了以下几个问题。

对外(一)对外贸易依存度大幅攀升

对外长时间推行出口导向战略,中国对外贸易一直呈现高速增长势头,其增速一直超过整个国民经济的增长速度,外贸依存度不断提高。尽管从总体上看,简单地认为外贸依存度过高是有问题的,但外贸依存度大幅度攀升的风险在加大是一个不争事实。其风险主要体现在中国对于国际市场的过度依赖,进而受到外来冲击的风险在加大,面临的挑战也在增多,稳增长的难度也较大。

对外高度依赖世界市场这样的背景下,如果全球经济放缓或者主要出口目标国经济趋缓,贸易保护主义抬头,中国对外贸易将严重萎缩,并由此会带来一些重要的进口产品短缺和大量出口资源的过剩,进而影响国民经济持续稳定发展。

对外(二)加剧了经济发展与自然环境之间的矛盾

对外我国的出口增长和贸易顺差是以大量低效率的资源消耗和环境破坏为代价的。各地方政府、贸易主管部门以及出口型企业以维持出口高速增长为目标,不惜大量消耗资源、能源和严重破坏与污染环境,造成了外向型经济增长的负外部性,致使贸易品与边际社会成本严重偏离,付出了高的自然和社会环境为代价。

对外比如,我国油、电等能源价格受政府管制或干预,不充分反映市场供求关系变化,人为的价格扭曲降低了重化工业的投资和生产成本,一定程度上鼓励了这些部门投资扩展和对能源需求,加剧了能源紧缺状况。同时,能源利用率较低,我国能源利用率为33%左右,比发达国家低近10个百分点,是美国的1/6~1/10,日本的1/16~1/20。低效率的煤炭利用和粗放式开采严重破坏了我国的生态环境和已十分紧缺的土地资源。从出口对我国经济增长的贡献率高达30%这一经验观点来看,贸易品产业和生产企业投入都或多或少地与能源、货源消耗和环境污染相关联,这说明我国的大量出口是以牺牲生活和生态环境质量为代价的。

对外(三)对外贸易摩擦越来越多

对外随着我国出口规模不断扩大,印有“中国制造”的产品遍布于世界各地,中国逐步被人们认为是世界的加工厂。然而,与之伴随的却是频繁且形式日趋多样的贸易摩擦。我国出口遭遇国外反倾销和保障措施调查明显增多。美国、欧盟、印度、阿根廷、土耳其、澳大利亚、南非、墨西哥、加拿大、巴西成为中国发起贸易补贴措施调查的前10位国家。目前对中国的纺织、服装、家电等主要出口产品实行贸易制裁此起彼伏,而且有不断升级之势。伴随着对外贸易顺差的不断积累,对外贸易还呈现从贸易领域向投资、金融、汇率等领域延伸的趋势。特别是有关人民币升值问题一直受到来自日本、美国等主要贸易伙伴的巨大压力。美国一些人攻击中国操纵人民币汇率导致汇率人为偏低的言论甚嚣尘上。美国国会议员和政府官员在多种场合不断向中国施加压力,甚至有人建议国会迫使美国政府向WTO提出诉讼,控告中国操纵人民币汇率违反了入世承诺,也违反国际货币基金组织的规则。如果我们的贸易顺差越来越多,今后的贸易纠纷可能会防不胜防,处理不好会影响中国经济发展所需要的适宜的国际环境。

对外对外贸易摩擦的不断蔓延和升级,不仅意味着出口导向战略的实施越来越困难,而且还会对宏观调控和对外政治外交关系造成严重干扰。

对外(四)未能显著提高综合国力

对外在国际竞争力方面,尽管中国的情况稍好于墨西哥、菲律宾、阿根廷、巴西等这些国家,但是中国出口部门的告诉增长主要是凭借大规模的要素投入和国家政策上的倾斜来实现,出口贸易也主要以劳动密集型产品为主,高技术附加值产品,特别是具有自主产权的产品比重很低,中国已经面临踏入“比较优势陷阱”的风险已经是不争的事实。外贸出口这种长期依赖于劳动密集型产品的粗放型出口,尽管带来了中国的对外贸易的告诉增长,但并没有带来国际竞争力的提高。

对外据《2005年贸易与发展报告》表明,一旦考虑生产率的差异,我国在劳动密集型制成品上的优势并不太明显。以美国、日本、韩国为例,尽管美国的平均工资是我国的47.8倍,日本是我国的29.9倍,韩国是我国的12.9倍,但如果考虑生产力因素,创造同样多的制造业增加值,美国的劳动力成本只有中国的1.3倍,日本只有我国的1.2倍,而韩国只有我国的0.8倍,反而比我国低20%。更为严重的是,我国的战略性产业,如汽车、石油化工等产业一直是外国企业为主,其竞争力一直很低[3]。

对外(五)扩大了区域间的贫富差距

对外在出口导向贸易战略的扶持下,沿海地区充分利用国家的政策,大力发展出口产业。由于国内原材料、能源的价格长期处于国家计划控制之内,价格非常低廉,再加上人民币汇率的低估,沿海地区通过利用国内廉价的原材料、劳动力加工成出口产品获取的利润非常丰厚。大量的中西部人才“孔雀东南飞”,全国多数的资金、资源源源不断地流向东部沿海地区,在“人、财、物”的集聚效应和政策的扶持下,东部沿海地区取得了超高速的发展,与内陆地区的地区差距也随之迅速扩大。

对外以东西部区域为例,1980年东部地区的人均GDP是西部地区的1.7倍,2000年东部地区人均GDP为10768元,是西部地区4606元的2.3倍,而到了2011年上升为3倍。尽管20世纪末已经开始西部大开发,但从2000年到2011年,我国东部地区人均GDP是西部的2.2倍,另据中国社科院2013年社会蓝皮书报告中,2010年中国基尼系数超过0.47,2013年将逼进0.5;据中国人们大学和香港科技大学调查,中国内地基尼系数已高达0.53或0.54,而尽管中国目前的基尼系数说法不一,但是一个基本共识就是中国的基尼系数已经超过了警戒线,贫富差距已经相当严重。

对外可以说,改革开放30多年后的今天,当初设想的从沿海到内陆的阶梯型连锁发展形式,即所谓的“雁行型”发展模式仍未完全形成,其带来的经济差距不断拉大的负面影响越来越大。靠出口拉动经济增长已经陷入了“小马拉大车”的困境,前景不容乐观。

对外四、中国迈向贸易强国的战略及实施

对外(一)确定以出口导向为主内外兼顾的贸易强国战略

对外基于出口导向战略已经为我国对外贸易飞速发展做出了巨大贡献,况且在全球贸易自由化的趋势下,我国不可能再走闭关锁国的道路了,所以在总体贸易政策中,还是以出口导向为主。同时在新的国内外形势下,也应与扩大内需相结合,体现与有效的进口替代的有机结合。这样调整的具体理由如下:

对外1.扩大内需有利于降低对外贸易依存度和培育竞争优势

对外就微观而言,企业利用熟悉国内市场的优势努力开拓国内市场,扩大其国内市场的需求,形成规模经济和比较优势。这样在竞争日益激烈的全球化市场中,企业不仅在国内建立稳固的后方市场,而且为其走出国门参与国际竞争创造良好的条件。这样通过扩大内需,有利于培育竞争优势,从而有利于把产品推向国际市场,通过内需来扩大外需。

对外2.贸易强国必须建立自己完整的国内产业体系

对外我国作为一个独立自主、正在发展中的大国拥有一个完整的产业体系也许短期内是不经济的,但从长远来看却是十分必要的。因为在世界需求结构升级和产业结构升级不断加快,国际贸易竞争日益激烈的条件下,注重促进资本、技术密集型产品的发展和出口,使得我国的生产结构跟上世界产业结构升级的步伐,并能符合世界市场的需求结构层次,从而有助于对外贸易持续稳定的增长。另外由于世界各地还存在着各种不稳定的因素,国家的界限还非常明显,国际市场价格的波动频繁,因此,作为一个大国,要想在经济全球化中保持本国的相对独立性,就必须保持相对完整的民族工业体系。再者,通过国际比较分析我国也应该建立完整的国内工业体系。与新加坡、韩国、中国香港、中国台湾省等小国(地区)不一样,世界上的经济大国都有相对比较完整的国内工业体系。从经济效益的角度考虑,日本、欧盟的农业已经完全没有优势可言,美国的纺织、钢铁工业也已经是夕阳产业,但是这些国家无不采取措施保护这些产业。尽管各个国家都有不同的出发点,但是有一点是共同的,那就是这些国家都希望在全球一体化中保持本国产业的相对独立性。

对外3.可以充分发挥出口产业和进口替代产业各自的作用

对外出口产业和进口替代产业在国民经济中的作用是不同的,我们采用有效的进口替代和适度的出口扩张战略。这样,既可适度保护处于幼稚阶段的进口替代产业,又可积极鼓励出口产业参与国际市场竞争,有出口产业的出口创汇支撑进口替代产业的成长,同时又用进口替代产业的产品和技术推动出口产业的发展,完全可以加快中国整个产业结构升级过程,进一步缩小同发达国家经济发展水平的差距。另外进口替代产业在扩大内需的政策下,又有利于其发展壮大。

对外(二)以出口导向为主内外兼顾的贸易强国战略的实施

对外通过对我国对外贸易发展战略的回顾和分析得出,改革开放后,出口导向型贸易战略对我国经济发展和对外贸易发展做出了巨大贡献。但在当今国际国内新形势下,我国处于从贸易大国向贸易强国转型阶段。因此,我国对外贸易发展战略应相应地做出适当的调整,我国应选取在总体贸易政策中,仍以出口导向战略为主,表现为有效的进口替代和适度的出口鼓励战略相结合的政策。

对外1.加强供应链管理,增强我国企业的竞争力

对外当前,新一轮国际竞争已经从生产和销售环节向整个供应链环节扩展。随着跨国公司全球运作力度的加强,新的供应区域以及全球的生产链和供应链正在形成。相对于通过扩大生产规模来降低成本、增加效益的做法,供应链管理则包含了所有零部件供货商、生产商、贸易商、分销商和零售商的分工与协作,企业通过改善业务流程以及上游供货商和下游客户的关系等手段来降低成本、提升效益,增强竞争力。在经济全球化的条件下,企业仅靠自身的竞争力是不够的,必须发挥整条供应链的竞争优势。21世纪企业的竞争已经逐渐演变成为供应链与供应链之间的竞争。过去的竞争是国家与国家的竞争、企业与企业的竞争、产品与产品的竞争,而现在的竞争是生产链与生产链的竞争、供应链与供应链的竞争。这样就给中国提出了一个重大挑战,就是现在判断一个企业是不是有竞争力,不在于它本身有多大的实力,而在于整合资源的能力,这为我们参与全球竞争提供了一个新的思路。

对外据香港货品编码协会调查,有效的供应链管理,可以使企业的存货量平均减少25%,使仓储及货运成本减少25%,而信息交流可以使各环节之间的成本减少20%[4]。在目前竞争激烈、价格难以提升的市场条件下,这些成本的节省将成为很多企业的利润增长点。在目前的情况下,只有运用供应链管理来降低过高的交易成本,增强营销能力,优化和提升产业结构,开拓国内国际市场。有效的供应链管理是当前企业国际竞争力的重要来源,美国的戴尔、沃尔玛以及香港的利丰、东方等著名企业已经在实践中验证了这一点。

对外2.培育以技术创新为主的高科技产业

对外尽管以要索票赋为基础的比较优势战略可以为我国的下业化进程积累资本和技术,但正如李斯特所说,“虽然风力会把种子带到荒羌的原野,使其变成茂密的森林,但为了培养森林就静等着风力的作用,让它在若干世纪的过程中来完成这样的转变,岂不是愚蠢的办法?如果一个植树者选择树秧,主动栽培,在几十年达到同样的目的,倒是一个可取得办法”[5]。拥有强大的高科技产业群是一个国家竞争优势的最好体现,也是各国都努力并希望获得垄断地位的高端领域。拥有强大创新和自生能力的高新科技产业不仅能使我国处于有利的国际分下地位,获得更多的贸易利益;而且,其超强的扩散和渗透力对传统产业的改造,提高其生产效率和国际竞争力也是大有益处的。培育这样的新兴产业不仅需要良好的市场创新氛围更需要对其进行一定时期的保护和支持。

对外3. 重视自主品牌的建立和发展

对外品牌竞争是跨国公司的主要竞争手段,当今跨国公司的全球产业链和各种跨国经营行为,实质上是依靠其强势品牌来维系和支撑的。跨国公司以品牌为纽带,构建全球性生产、销售体系,把品牌作为控制、配置资源和生产要素的手段,利用品牌抢占和控制市场,国际市场已全面进入品牌竞争时代。

对外当前尽管“MADE IN CHINA”的商品充斥世界各地,但中国的自有品牌却非常少,我国通过加工贸易出口的商品往往使用外方品牌;在一般贸易出口中,大部分产品是以贴牌方式生产的。自主品牌的缺乏使我国贸易的发展面临严峻挑战。首先,由于自主品牌缺乏,我国获得的国际贸易利益有限。从国际市场的价值链看,生产环节创造的增加值占30%,剩下的70%来自于以品牌为标志的研发和营销环节,名牌产品的增值效应更加明显。由于缺乏自主出口品牌,我们在国际交换中只能廉价出售资源和劳动力,获取微薄的贸易受益。其次,由于缺乏自主品牌,我国引发了较多的贸易摩擦。由于我国的出口商品往往以价格为主要竞争手段,产品雷同而出口价格不断走低,所以频频引发贸易摩擦,这已严重阻碍了我国国际竞争力的提高。

对外4.发展我国的知识性服务贸易

对外随着知识经济的发展,国际贸易结构出现软化趋势:在国际贸易的商品结构中,知识型软产品所占的比重越来越大。知识型服务贸易的重要性日益增加,科学技术本身也逐渐成为国际变换的对象,这使得服务贸易尤其是知识密集型服务贸易脱颖而出,成为推动国际经济增长的重要力量。在目前我国的服务贸易中,知识型服务贸易的比重较小,其贸易额还不到服务贸易总额的1/3,远远低于国际平均水平,而随着知识经济这一经济形态的进一步发展,知识资源将显示出更大的价值。知识型服务贸易已成为知识经济时代我国对外贸易的主要增长点,积极发展知识型服务贸易,是提升我国知识型竞争力的关键。提升我国知识型竞争力的关键是提高我国技术标准的制定能力。

对外同时,我国金融保险业的发展与发达国家相比严重滞后。目前我国的服务领域已经全面开放,在新的发展机遇来临之际,我国应调整及时的一些优惠政策,如低税率和投资补偿等,切实贯彻“以市场换技术、资金”的原则,取消对外国金融服务业实施的优惠政策,使金融服务领域的竞争更公平、明朗,以此促进中国金融服务业健康、有序地发展。

对外再者,需要加强知识产权方面的立法,我国面前尤其应做好以下几个方面的工作:(1)加强知识产权法规的宣传,增强国民、企业的法律观念;(2)通过《反不正当竞争法》加强对知识商品的保护;(3)建立一套严密的、合理的知识产权制度;(4)积极参与合适知识经济特点且顺应国际经贸大趋势的国际规则的制定和实施。

对外5.重视环境竞争力

对外随着21世纪环保时代的到来,传统的价格竞争已不能全面反映商品的竞争优势,环境竞争力正成为企业及其产品综合竞争力的新构成要素,如果没有意识到这一点,企业就无法赢得长久的竞争优势,这正是可持续发展赋予企业竞争力的新内涵。我国的企业,特别是面向国际市场的出口企业,目前正面临着环境竞争力的严峻挑战。联合国的一份统计资料表明,我国每年约有70多亿美元的出口商品受绿色壁垒的不利影响[6]。目前,环境竞争力的强弱已不仅仅由产品本身体现出来,而是从产品的原料来源、加工、制造,直至产品的用后处理等生产和售后服务环节体现出来。因此,企业应将绿色元素加入到企业价值链的各个环节中,从绿色采购、绿色研发、绿色生产到绿色服务和绿色消费,在竞争者、顾客、法规、社区以及其他各方的压力下,不断研究、开发环境节约型技术,节约能源,减少原料消耗和报废成本,提高产品的价值和资源生产力,这已成为公司环境竞争力的重要来源。

参考文献

[1]冯德连,徐松.国际贸易教程[M].北京:高等教育出版社,2009.

[2]商务部.中华人民共和国商务部网站[EB/OL]:http://zhs.mofcom.gov.cn.2013-3-10.

[3]UNCTAD.联合国贸发会议[EB/OL]. http://unctad.org/en/pages/PublicationArchive.aspx? publicationid=2130.

[4]中商联办公室.利丰模式:服务供应链楷模——利丰模式给流通企业的启示[EB/OL].http://www.cgcc.org.cn/news.php?id=100308.

[5]张二震,马野青.国际贸易学(第三版)[M].南京:南京大学出版社,2010.

[6]华欣.浅析绿色壁垒及其对我国出口贸易的影响[J].现代财经.2001,(4):51-54.